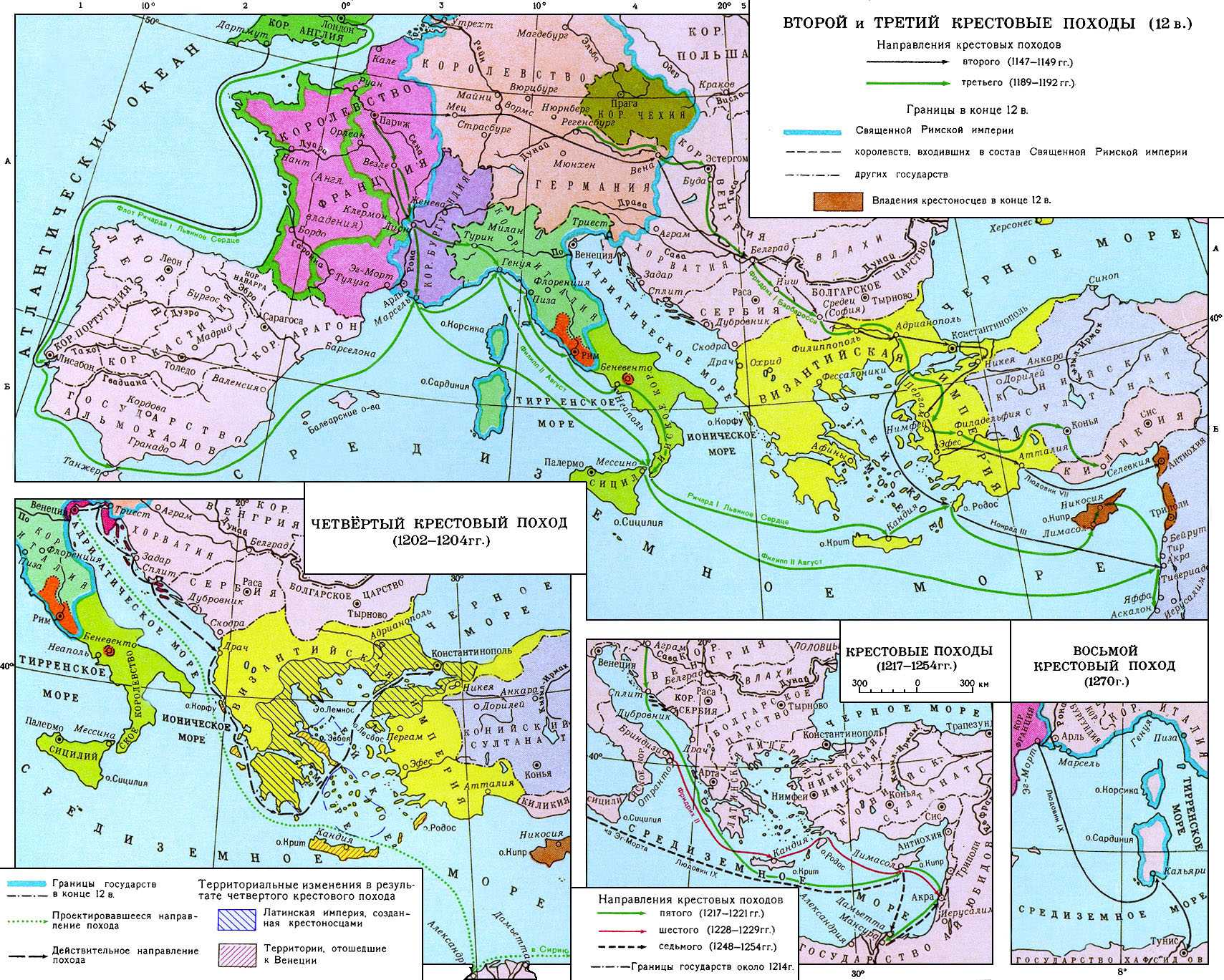

походы (1096-1270) на Ближний Восток (в Сирию, Палестину, Сев. Африку), организованные западно-европейскими феодалами и католической церковью под знаменем борьбы против "неверных" (мусульман), освобождения гроба Господня и святой земли (Палестины). 1-й Крестовый поход (1096-99) завершился захватом крестоносцами у сельджуков Иерусалима и образованием Иерусалимского королевства. 2-й (1147-49, повод - взятие в 1144 сельджуками Эдессы) и 3-й (1189-92, вызван завоеванием в 1187 Иерусалима Салах-ад-дином) были безрезультатны. 4-й Крестовый поход (1202-04), организованный по инициативе Римского Папы Иннокентия III, был направлен (главным образом усилиями венецианского купечества) против Византии, на части территории которой после захвата крестоносцами Константинополя была создана Латинская империя (1204-61). Последние походы - 5-й (1217-21), 6-й (1228-29), 7-й (1248-54), 8-й (1270) - существенной роли не играли. С переходом к мусульманам Акры (1291) крестоносцы полностью утратили свои владения на Востоке. Крестовыми походами часто называют походы немецких феодалов в 12-13 вв. против славян и других народов Прибалтики, а также Альбигойские войны.КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ (1096-1270), военно-религиозные экспедиции западных европейцев на Ближний Восток с целью завоевания Святых мест, связанных с земной жизнью Иисуса Христа - Иерусалима и Гроба Господня. Предпосылки и начало походов Предпосылками крестовых походов были: традиции паломничеств к Святым местам; изменение взглядов на войну, которая стала считаться не греховным, а благим делом, если велась против врагов христианства и церкви; захват в XI в. турками-сельджуками Сирии и Палестины и угроза захвата Византии; тяжелое экономическое положение Западной Европы во 2-й пол. 11 в. 26 ноября 1095 папа Урбан II призвал собравшихся на поместном церковном соборе в г. Клермон отвоевать захваченный турками Гроб Господень. Взявшие на себя этот обет нашивали на одежду кресты из лоскутов и потому именовались "крестоносцами". Отправившимся в Крестовый поход папа сулил земные богатства в Святой Земле и райское блаженство в случае гибели, они получали полное отпущение грехов, с них запрещалось на время похода взыскивать долги и феодальные повинности, их семьи оказывались под защитой церкви. Первый крестовый поход В марте 1096 начался первый этап Первого крестового похода (1096-1101) - т. н. поход бедноты. Толпы крестьян, с семьями и скарбом, вооруженные чем попало, под руководством случайных вожаков, а то и вовсе без них, двинулись на восток, отметив свой путь грабежами (они полагали, что, поскольку они воины Божьи, то любое земное имущество принадлежит им) и еврейскими погромами (в их глазах евреи из ближайшего городка были потомками гонителей Христа). Из 50-тысячного войска Малой Азии достигли всего 25 тысяч, и практически все они погибли в битве с турками под Никеей 25 октября 1096. Осенью 1096 в путь двинулось рыцарское ополчение из разных частей Европы, вождями его были Готфрид Бульонский, Раймунд Тулузский и др. К концу 1096 - началу 1097 они собрались в Константинополе, весной 1097 переправились в Малую Азию, где совместно с византийскими войсками начали осаду Никеи, взяли ее 19 июня и передали византийцам. Далее путь крестоносцев лежал в Сирию и Палестину. 6 февраля 1098 была взята Эдесса, в ночь на 3 июня - Антиохия, год спустя, 7 июня 1099 они осадили Иерусалим, а 15 июля захватили его, учинив в городе жестокую резню. 22 июля на собрании князей и прелатов было учреждено Иерусалимское королевство, которому подчинялись графство Эдесское, княжество Антиохийское и (с 1109) графство Триполи. Главой государства стал Готфрид Бульонский, получивший титул "защитник Гроба Господня" (его преемники носили титул королей). В 1100-1101 в Святую Землю отправились новые отряды из Европы (историки называют это "арьергардным походом"); границы Иерусалимского королевства установились лишь к 1124. Выходцев из Западной Европы, постоянно живших в Палестине, было немного, особую роль в Святой Земле играли духовно-рыцарские ордена, а также образовывавшие особые привилегированные кварталы в городах Иерусалимского королевства переселенцы из приморских торговых городов Италии. Второй крестовый поход После того, как в 1144 турки завоевали Эдессу, 1 декабря 1145 был объявлен Второй крестовый поход (1147-1148), возглавленный королем Франции Людовиком VII и германским королем Конрадом III и оказавшийся безрезультатным. В 1171 власть в Египте захватил Салах-ад-Дин, который присоединил к Египту Сирию и весной 1187 начал войну против христиан. 4 июля в длившейся 7 часов битве близ деревни Хиттин христианское войско было разбито, во второй половине июля началась осада Иерусалима, и 2 октября город сдался на милость победителя. К 1189 в руках крестоносцев осталось несколько крепостей и два города - Тир и Триполи. Третий крестовый поход 29 октября 1187 был объявлен Третий крестовый поход (1189-1192). Поход возглавлял император Священной Римской империи Фридрих I Барбаросса, короли Франции Филипп II Август и Англии - Ричард I Львиное Сердце. Немецкое ополчение 18 мая 1190 захватило г. Иконий (ныне Кония, Турция) в Малой Азии, но 10 июня при переправе через горную речку Фридрих утонул, и деморализованное этим немецкое войско отступило. Осенью 1190 крестоносцы начали осаду Акры - города-порта, морских ворот Иерусалима. Акра была взята 11 июня 1191, но еще до этого Филипп II и Ричард поссорились, и Филипп отплыл на родину; Ричард предпринял несколько безуспешных наступлений, в т. ч. два на Иерусалим, заключил 2 сентября 1192 крайне невыгодный для христиан договор с Салах-ад Дином и в октябре покинул Палестину. Иерусалим остался в руках мусульман, столицей Иерусалимского королевства сделалась Акра.Четвертый крестовый поход. Взятие КонстантинополяВ 1198 был объявлен новый, Четвертый крестовый поход, состоявшийся много позднее (1202-1204). Предполагалось нанести удар по Египту, которому принадлежала Палестина. Поскольку у крестоносцев не хватило денег на оплату кораблей для морской экспедиции, Венеция, обладавшая самым мощным в Средиземноморье флотом, запросила в уплату помощь в завоевании христианского (!) г. Задар на Адриатическом побережье, что и произошло 24 ноября 1202, а затем побудила крестоносцев двинуться на Византию, главную торговую соперницу Венеции, под предлогом вмешательства в династические распри в Константинополе и соединения православной и католической церквей под эгидой папства. 13 апреля 1204 Константинополь был взят и жестоко разграблен. Часть завоеванных у Византии территорий отошла к Венеции, на другой части была учреждена т. н. Латинская империя. В 1261 православные императоры, закрепившиеся в не оккупированной западными европейцами Малой Азии, с помощью турок и соперницы Венеции - Генуи - снова заняли Константинополь. Крестовый поход детей Ввиду неудач крестоносцев в массовом сознании европейцев возникло убеждение в том, что Господь, не давший победы сильным, но грешным, дарует ее слабым, но безгрешным. Весной и в начале лета 1212 в разных частях Европы стали собираться толпы детей, заявлявших, что они идут освобождать Иерусалим (т. н. крестовый поход детей, не включаемый историками в общее число Крестовых походов). Церковь и светские власти отнеслись к этому спонтанному взрыву народной религиозности с подозрением и всячески препятствовали ему. Часть детей умерла в пути по Европе от голода, холода и болезней, часть достигла Марселя, где ловкие купцы, обещав переправить детей в Палестину, привезли их на невольничьи рынки Египта. Пятый крестовый поход Пятый крестовый поход (1217-1221) начался экспедицией в Святую Землю, но, потерпев там неудачу, крестоносцы, не имевшие признанного вождя, в 1218 перенесли военные действия в Египет. 27 мая 1218 они начали осаду крепости Дамиетта (Думьят) в дельте Нила; египетский султан пообещал им за снятие осады Иерусалим, но крестоносцы отказались, взяли Дамиетту в ночь с 4 на 5 ноября 1219, попытались развить успех и занять весь Египет, но наступление захлебнулось. 30 августа 1221 был заключен мир с египтянами, по которому воины Христовы возвращали Дамиетту и уходили из Египта. Шестой крестовый поход Шестой крестовый поход (1228-1229) предпринял император Фридрих II Штауфен. Этот постоянный противник папства был накануне похода отлучен от церкви. Летом 1228 он отплыл в Палестину, благодаря умелым переговорам заключил союз с египетским султаном и в качестве за помощь против всех его врагов, мусульман и христиан (!), получил без единого сражения Иерусалим, куда вступил 18 марта 1229. Поскольку император находился под отлучением, возвращение Святого Города в лоно христианства сопровождалось запретом богослужения в нем. Фридрих вскоре отбыл на родину, заниматься Иерусалимом ему было недосуг, и в 1224 египетский султан снова и окончательно взял Иерусалим, устроив резню христианского населения. Седьмой и Восьмой крестовые походы Седьмой крестовый поход (1248-1254) был делом почти исключительно Франции и ее короля Людовика IX Святого. Объектом нападения снова стал Египет. В июне 1249 крестоносцы вторично взяли Дамиетту, но позднее были блокированы и в феврале 1250 сдались в плен в полном составе, включая короля. В мае 1250 король был отпущен за выкуп в 200 тыс. ливров, но не вернулся на родину, а переехал в Акру, где напрасно дожидался помощи из Франции, куда и отплыл в апреле 1254. В 1270 тот же Людовик предпринял последний, Восьмой крестовый поход. Целью его был Тунис, самое сильное мусульманское морское государство Средиземноморья. Предполагалось установить контроль над Средиземноморьем, чтобы беспрепятственно отправлять отряды крестоносцев в Египет и Святую Землю. Однако вскоре после состоявшейся 18 июня 1270 высадки в Тунисе в лагере крестоносцев вспыхнула эпидемия, 25 августа умер Людовик, а 18 ноября войско, так и не вступив ни в одно сражение, отплыло на родину, везя с собой тело короля. Дела в Палестине шли все хуже, мусульмане отбирали город за городом, и 18 мая 1291 пала Акра - последний оплот крестоносцев в Палестине. И до, и после этого церковь неоднократно провозглашала крестовые походы против язычников (поход против полабских славян в 1147), еретиков (см. Альбигойские войны, Гуситы) и против турок в 14-16 вв., но они не включаются в общее число крестовых походов. Итоги крестовых походов Историки по-разному оценивают итоги крестовых походов. Одни считают, что эти походы способствовали контактам между Востоком и Западом, восприятию мусульманской культуры, науки и технических достижений. Другие считают, что все это могло быть достигнуто путем мирных связей, и крестовые походы останутся лишь феноменом бессмысленного фанатизма. Литература:Заборов М. А. Крестоносцы на Востоке. M., 1980.Runciman S. A. History of the Crusades. London, 1987. V. 1-3.Д. Э. Харитонович

![Балдуину III]] Балдуину III]]](https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Combat deuxième croisade.jpg?width=200)

![[[Государства крестоносцев]] на Востоке в [[1140 год]]у [[Государства крестоносцев]] на Востоке в [[1140 год]]у](https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Crusader states.png?width=200)

![[[Людовик IX]] во главе крестоносцев [[Людовик IX]] во главе крестоносцев](https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Seventh crusade.jpg?width=200)

![Крестовые походы]]» <br>«[[Военная энциклопедия Сытина]]»; 1913 год)</center> Крестовые походы]]» <br>«[[Военная энциклопедия Сытина]]»; 1913 год)</center>](https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Карта к статье «Крестовые походы». Военная энциклопедия Сытина (Санкт-Петербург, 1911-1915).jpg?width=200)